3月23日,国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》),明确了氢的能源属性,同时也明确了氢能是战略性新兴产业的重点方向,是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。

这无疑为中国氢能产业的未来发展奠定了重要基调。

在具体落地上,《规划》给出了基本原则和发展目标,在此基础上,对重点任务进行了指导性部署。

对于氢能相关企业和组织来说,可以将2021-2035年当作氢能产业高速发展的首个战略机遇期进行关注,并从中找到可落地的发展方向和战略重点。本文将就《规划》要点进行解读。

氢能战略定位进一步明确

对氢能的战略定位定调是《规划》最核心的内容之一。在保障我国能源安全的大前提下,构建清洁低碳、安全高效的能源体系是能源工作的重中之重,但此前,氢能在核心技术、经济性等方面一直存在诸多争议,以至于观望者居多。本次《规划》给出氢能三大战略定位,让这个问题的走向更加明朗。

《规划》提出,氢能是未来国家能源体系的重要组成部分;氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体;氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。三个战略定位层层递进,从能源到产业,为氢能的未来发展背书。

氢能对碳达峰、碳中和目标的支撑作用得到肯定,作为战略性新兴产业和未来产业,突破氢能核心技术和关键材料瓶颈、促进氢能技术装备取得突破,加快培育新产品、新业态、新模式,构建绿色低碳产业体系是规划给出的重点发展方向。

可再生能源发电、氢储能、基础核心材料国产化等,将继续成为氢能赛道的热门关注点。

氢能阶段性发展目标确立

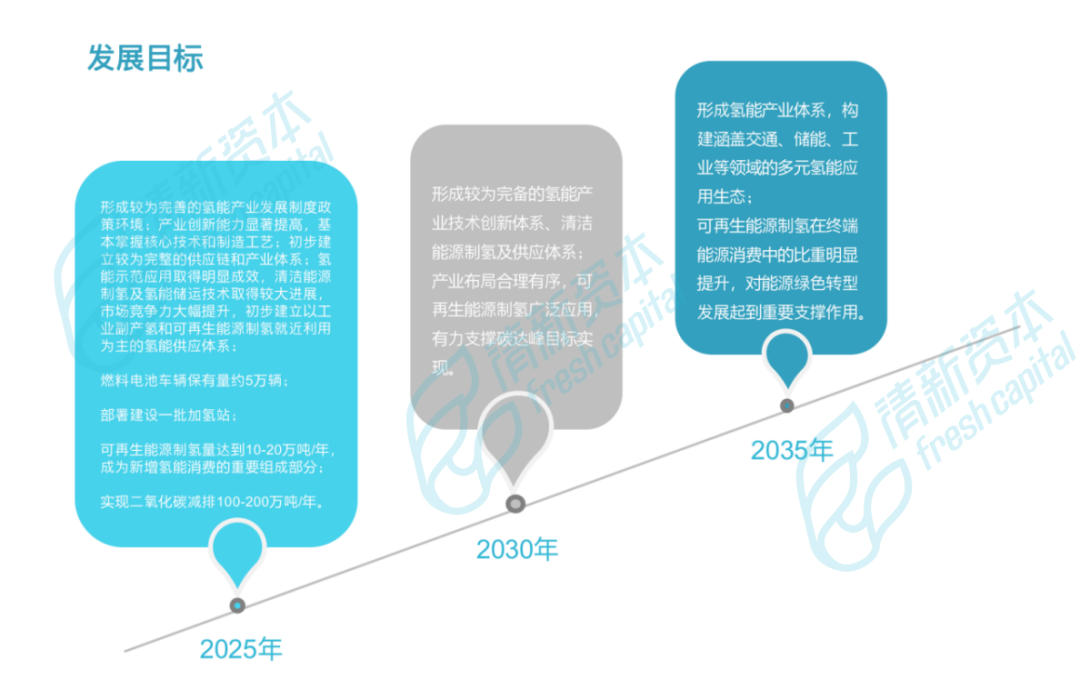

既然是未来产业,《规划》也分阶段给出了2021-2035年的氢能发展目标。

可以看出2030年及2035年目标都着眼于氢能产业体系建设、落地应用及在能源绿色转型中的支撑作用这样较为宏观的布局,预计后续将出台更多详细政策,推进目标达成。

最近的2025年目标则给出了一些较为具体的规划。

1、到2025年燃料电池车辆保有量约 5 万辆,部署建设一批加氢站。

据了解,目前,国内燃料电池车辆的保有量1万辆,“3+2”城市群四年末执行目标是32305辆(京津冀5300、上海5000、广东10000、河北7710、河南4295)。距5万辆的目标还差1万台左右,预计还会有新的城市纳入示范城市群名单,这也将成为各地方政府发展氢能的必争机遇。

2、可再生能源制氢量达到10-20万吨/年,成为新增氢能消费的重要组成部分。

我国是世界上最大的制氢国,年制氢产量约3300 万吨,其中,达到工业氢气质量标准的约 1200万吨。业内认为,最后实际的制氢能力应该远超这个规模。

更值得注意的是,可再生能源装机量全球第一,在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力,有助于实现上述可再生能源制氢量达到10-20万吨/年的目标。

在《规划》提出的氢能产业中长期发展的四个基本原则的四个基本原则中,也强调了“安全为先,清洁低碳”,构建清洁化、低碳化、低成本的多元制氢体系,重点发展可再生能源制氢,严格控制化石能源制氢。可再生能源制氢产业链将产生相当量级的商业机会。

推动氢能产业链稳慎落地

除“安全为先,清洁低碳”外,《规划》提出的基本原则还包括:创新引领,自立自强;市场主导,政府引导;稳慎应用,示范先行。这几条原则放在一起透露出几个明确的信息:鼓励企业自主创新、突破技术瓶颈;发挥市场在资源配置中的决定性作用,突出企业主体地位;同时在政府引导下“稳慎”落地,打造快而有序的产业发展节奏。

因此,企业作为氢能产业创新和产业链完善的重要主体,在氢能产业中长期发展规划中将大有可为。

当我们把对中国氢能自主产业链的期待拉升到包括氢能基础设施、氢能供应网络、氢能终端产品等在内的全产业体系的高度,会发现还有很多事情值得去做。包括但不限于燃料电池技术创新、氢能储运体系建设以及培育“可再生能源发电+ 氢储能”一体化应用新模式等。

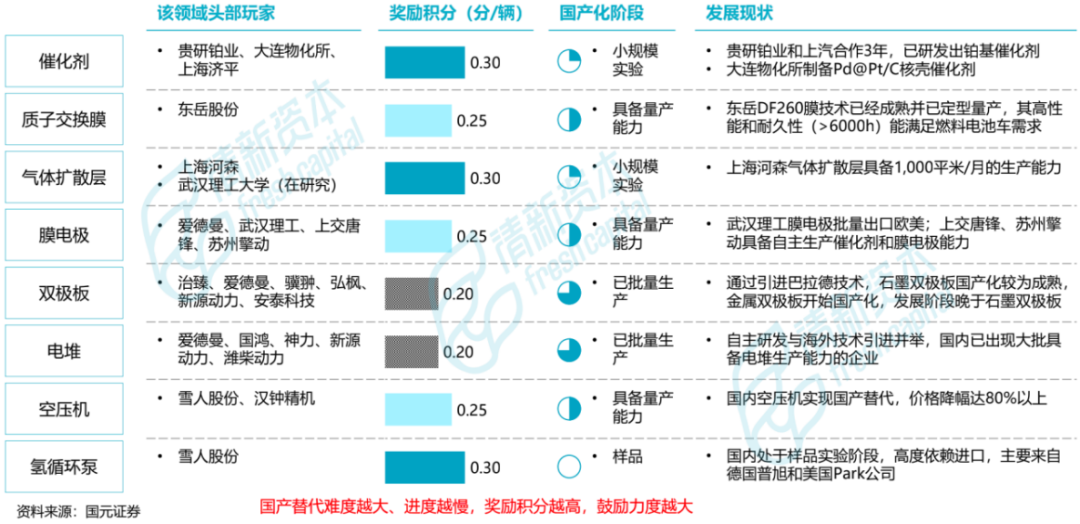

1、“加快推进质子交换膜燃料电池技术创新,开发关键材料,提高主要性能指标和批量化生产能力,持续提升燃料电池可靠性、稳定性、耐久性。”

经过多年发展,在氢能产业链上我国已经实现了燃料电池系统、电堆、膜电极、双极板、BOP组件及基础核心材料的国产化,同时电堆千瓦价格从1万元下降到1千……在这种情况下,《规划》明确了质子交换膜燃料电池技术的创新,开发关键材料,提高燃料电池的整体性能与批量化生产能力。

这在一定程度上意味着,国家提升了对氢能产业相关企业、尤其是燃料电池产业链企业在技术和产品性能上的要求,而拥有强大的自主技术实力的燃料电池企业,将有机会进一步甩开对手,完成快速成长。

2、“推动低温液氢储运产业化应用,探索固态、深冷高压、有机液体等储运方式应用。逐步构建高密度、轻量化、 低成本、多元化的氢能储运体系。 ”

从《规划》的这一表述可以看出,低温液氢储运被认为是可以较快进行产业化应用的储运路线,仅次于高压气氢。2021年液氢也迎来了全国首座液氢站落地、国家发布三项液氢国标等新进展,加速了民用化进程。相比来说,其他储运方式刚刚进入探索流程。

3、“探索培育‘可再生能源发电+ 氢储能’一体化应用新模式,逐步形成抽水蓄能、电化学储能、氢储能等多种储能技术相互融合的电力系统储能体系。”

“可再生能源发电+氢储能”已经是过去一段时间全行业重点发力的方向。某种程度上说,氢能是自循环的清洁能源终极解决方案,燃料电池产物是水,水能制氢,真正实现零碳排放。

如果可再生能源制氢规模化应用、氢储能整体效率降低、制氢项目被严格禁止在化工园区外新建、扩建等问题在中长期能够得到解决,“可再生能源发电+氢储能”可能会成为氢能规模化应用的一个突破口。而本次《规划》已经对前两点做了明确指向;最后一点,随着氢“能源属性”的确认,有关部门大概率很快出台专门的配套文件,规范管理。

4、坚持以市场应用为牵引,合理布局、把握节奏,有序推进氢能在交通领域的示范应用,拓展在储能、分布式发电、工业等领域的应用,推动规模化发展,加快探索形成有效的氢能产业发展的商业化路径。

商业化落地是氢能中长期发展过程中无法规避的课题,本次《规划》主要提到了交通、储能、分布式发电和工业等几个领域,强调因地制宜,立足本地能力和条件有序发展,鼓励探索合作新模式、拓展氢能应用场景。

最后需要提醒的是不要忽略基本原则中“稳慎”这一关键词,统筹考虑氢能供应能力、产业基础和市场空间,与技术创新水平相适应,避免一些地方盲目布局、一拥而上。

鼓励多元化融资赋能氢能产业

《规划》提到:“鼓励产业投资基金、创业投资基金等按照市场化原则支持氢能创新型企业,促进科技成果转移转化。支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。”

此前,金融市场对氢能行业存在一些不确定性顾虑,即使在这种情形下,2021年期间,东岳未来氢能、国富氢能、捷氢科技纷纷进入券商辅导阶段,鸿基创能、未势能源、新源动力等均在推进IPO。2022年以来,也有近10家氢能企业寻求科创板、北交所、港交所上市。

《规划》驱动下,行业可能会涌现更多拟上市融资的企业。而退出通道的顺畅也将反向推动投融资的火热,提振投资人信心。

《规划》还提出,围绕氢能高质量发展重大需求,准确把握氢能产业创新发展方向,聚焦短板弱项,适度超前部署一批氢能项目,持续加强基础研究、关键技术和颠覆性技术创新,建立完善更加协同高效的创新体系,不断提升氢能产业竞争力和创新力。

在“适度超前部署一批氢能项目”过程中,需要投资基金的合力驱动;尤其对正处于技术攻坚和技术成果转化阶段的氢能企业来说,资本的支持更为重要。

氢能商业化落地潜力巨大

《规划》显示,目前国内氢能产业呈现积极发展态势,已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺,在部分区域实现燃料电池汽车小规模示范应用。全产业链规模以上工业企业超过 300 家, 集中分布在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域。

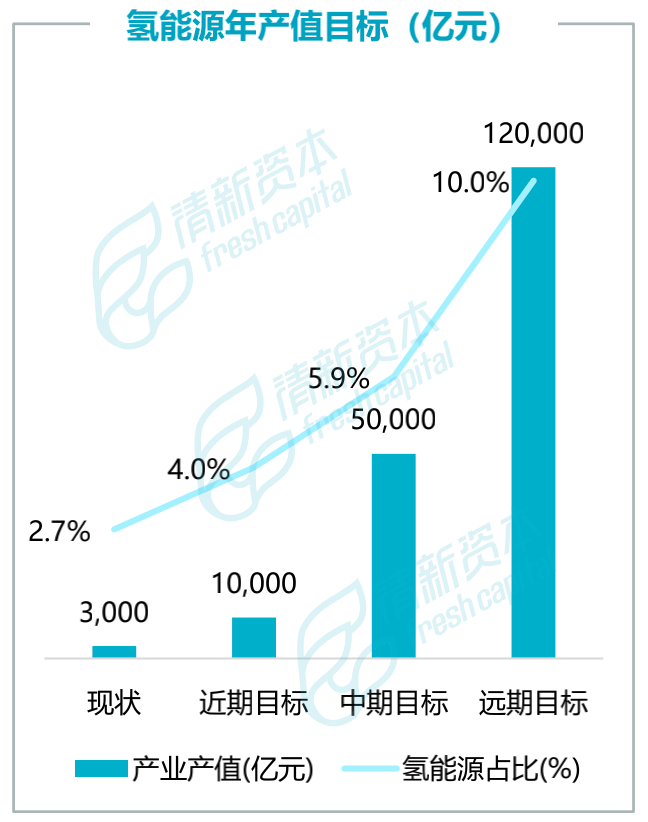

显然,对于万亿规模的氢能产业来说,300家规上企业的当前规模还太小了。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书(2019)》,到2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%,氢气需求量接近6,000 万吨,年经济产值12万亿元,全国加氢站达到10,000座以上,交通运输、工业等领域将实现氢能普及使用,燃料电池车产量达到500万辆/年,固定式发电装置2万台套/年,燃料电池系统产能550万台套/年。

未来,随着制氢、储运、加氢等基础设施的建设,政策和制度保障体系的完善,以及多元化应用的示范落地,氢能产业将更好的实现高质量发展,为构建清洁低碳、安全高效的能源体系发挥重要作用。