引言

2021年上半年,国内新增新型储能(含规划、在建和运行)项目个数257个,储能规模11.8GW,分别是前年同期的1.6倍和9倍。储能赛道的快速爆发给了产业和投资者结构性的增长机遇,但这其中依旧有诸多疑问困扰着各方:中国究竟为什么需要储能?储能会不会受制于政策补贴而朝闻夕死?投资什么储能技术合适?投资产业链的哪一端合适?什么样的玩家能在万亿赛道的马拉松长跑中一骑绝尘?

这些问题都将在《从早期投资视角看中国储能赛道投资机遇》报告中得到解答。在报告第一篇《万亿储能赛道爆发,早期机构入场正当时》中,我们探讨了储能的TAM测算逻辑与储能爆发的窗口期。本文为报告第二篇,我们将继续探讨储能产业的问题、挑战与投资机遇。

储能赛道的投资逻辑

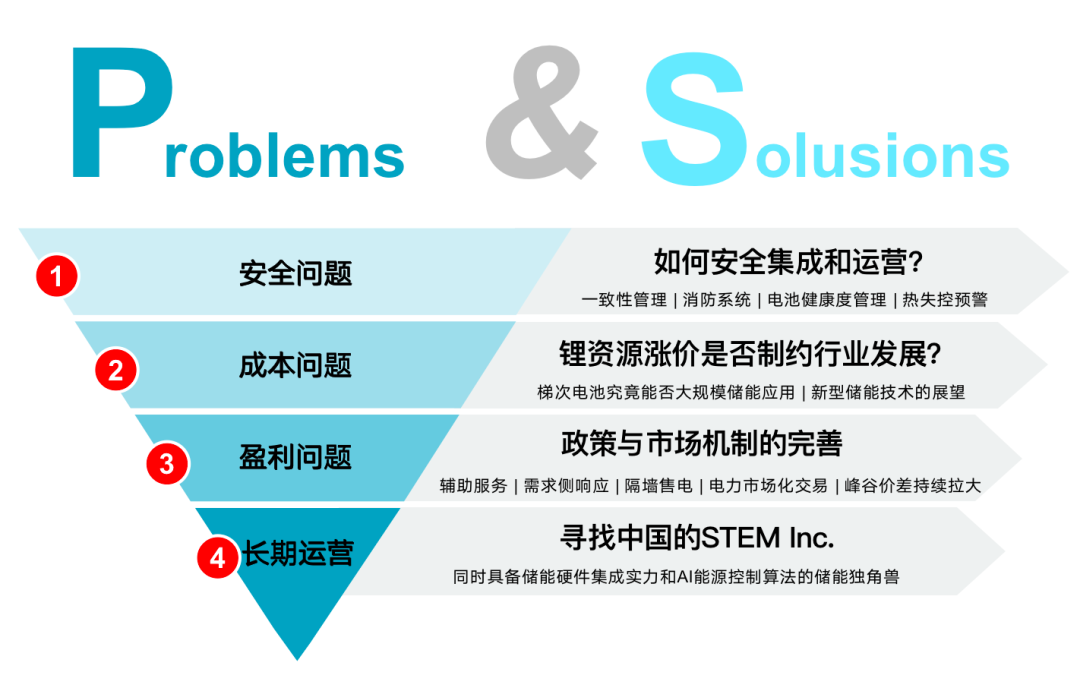

基于对储能赛道现有问题和挑战的梳理,我们认为储能赛道的投资机遇在以下几点:

一、从储能技术角度来看

在成熟的锂电储能板块,其核心成本部件无论是电芯、PCS还是精密温控、电缆、集装箱等均是成熟的产业,而中国仍缺乏专业的储能集成商,因而早期资本应当关注锂电储能集成商,并重点考察以下特质:

团队有3-5年以上的储能集成和运营经验,并有至少1年以上的IRR或年稳定运营天数的数据案例;

对储能设备的安全问题具备硬件和软件端的双重抓手,即全链路做好电池一致性的检测、消防系统的部署、电池寿命管理和AI热失控预测算法等;

对分布式“光储充”网络或“源网荷储一体化”有基于云端的一体化、智能化、平台化的能源管理能力,长远来看能成为覆盖多个区域网络的“虚拟电厂”运营商;

对梯次电池的利用有精准、高效、泛化的检测能力,结合梯次储能的安全运营管控能力,降低储能系统的成本水平,提升用户或投资方的收益率;

投资多元的新型储能技术,要着重关注该技术是否在应用场景上或成本上具备鲜明特点或优势。

二、从储能落地场景来看

早期投资应当重点关注用户侧储能,因为其经济价值最高、商业模式最丰富、市场容量最广阔,其中的玩家可以通过标准化的产品和解决方案,享受更高的毛利和更快的周转;且从收益模型角度看,用户侧储能与通用型企业服务高度相似,以初始的硬件收入和长期的软件运营为收益,且服务粘性长达10年以上(若用户违约不支付折扣电费,可搬走集装箱给其他用户使用)

电网侧次之,辅助服务市场具备很高的收益,同时辅助服务的复杂性和电网对储能技术的高要求,也成为了这一细分领域的壁垒和门槛,但初创型企业也需要考虑电网三产公司的直接竞争;

而发电侧动辄上亿的大型项目,则更偏好由大型上市公司主导,才能在牺牲毛利和账期的基础上,提供定制化的服务;

除了国内市场外,海外市场的储能发展也尚在早期阶段,同样是万亿市场有待挖掘;但海外储能主要以渠道驱动为主,小型便携储能或家储总体而言壁垒较低、产品同质化程度高,在本土或全球品牌形成头部格局后,初创型企业较难以品牌商角色切入,不得不卷入OEM代工的价格战中;总体依旧看好国内成熟的大型储能企业,不管是上市公司还是成长期的初创企业,凭借多年的品牌和经验积累,顺势渗透海外市场。

储能面临的问题和挑战

如今的储能市场处在万亿赛道的爆发前夜,嗅觉敏锐的各类玩家纷纷涌入市场,推动着产业的成熟和发展。但我们无法忽视的是,行业中依旧有诸多难题困扰着新入局的玩家们,而玩家水平的参差不齐、鱼龙混杂也给发展中的行业带来了一波又一波的冲击。

但唯有能切实解决产业问题,在技术和供应链上建立双重壁垒的储能企业,才能在万亿赛道的马拉松长跑之中成为最后的赢家。据此,我们一起来梳理一下行业中目前面临的困扰和解决路径。

01

安全问题

过去三年间,全球有公开记录的电化学储能站火灾或爆炸达30多起,其中有约85%均是由三元锂电引发,仅两起使用的是磷酸铁锂电池。

30多起事故中,有2起引发爆炸:

2019年4月,美国亚利桑那州的公共服务公用事业公司(APS)发生大规模电池储能项目(三元锂电池)爆炸,造成8名消防队员受伤;

2021年4月16日(后简称“416”事件),北京国轩福威斯光储充技术有限公司储能电站(磷酸铁锂电池)发生起火爆炸事故,造成1名值班电工遇难、2名消防员牺牲、1名消防员受伤;

燃烧时间最久的事故:

2021年8月,特斯拉位于澳大利亚450MWh的“维多利亚大电池”储能项目在测试阶段发生火灾,燃烧了四天才熄灭。

从以上两则事故统计来看,我们不难得到以下几个结论:

1)储能的安全问题至今仍未有效解决,其严重的后果制约着储能的规模化应用与发展;

2)锂电池尽管容易发生热失控和起火事件,但在管控有效的情况下不至于发生爆炸;

3)磷酸铁锂相比三元电池能大幅降低燃爆风险,但锂电的化学性质注定了电池的热失控及燃烧是不可避免的概率性事件;

也因此,不少业主和投资方对储能一直持保留态度,或者寄希望于使用宁德、比亚迪等一线厂商电芯,就能与安全事故完全隔绝。但其实对待储能的安全问题,既不需要过度焦虑,也不应当过分乐观电芯的“一好百好”。

首先我们应当厘清:导致储能系统发生燃爆的核心原因是什么?把控安全问题的核心环节有哪些?有效的措施和手段是否能有效地遏制住风险?

“以锂电为主的电化学储能,在化学性质上就不可能将锂电的’热失控‘或起火的情形完全消除,而’热失控‘可由锂离子电池本身或者外部原因触发。一旦锂电池使用过程中存在不稳定因素,比如电池过充、环境高温、外部碰撞、导线短路等,就可能诱发电池内部的热化学反应,导致热失控发生,继而引发相邻电芯的热蔓延,形成储能系统的热失控。”中国化学与物理电源行业协会储能应用分会产业政策研究中心副主任江卫良说。

因此,虽然我们看到“416”事件的直接事故原因是“磷酸铁锂电池发生内短路故障,引发电池热失控起火”,但锂电池内部短路未必是电芯本身质量问题,也可能是外部的充放电操作不当、环境温度控制不当等因素引发;而要让锂电池从热失控上升到爆炸事故层面“冰冻三尺非一日之寒”,即便是三元电池,从冒烟到起火也有至少1小时的时间;而事故发生最根本的原因还是:

1)储能集成商对储能设备的消防预警和应急机制处理不当,以至于“事发区域多次发生电池组漏液、发热冒烟等问题”却不对问题进行监督、排查和解决,系统继续长期运行;

2)在安装施工过程中缺乏电气安全管控常识,“事发南北楼之间室外地下电缆沟两端未进行有效分隔、封堵,未按照场所实际风险制定事故应急处置预案。”

这也是为什么“416”事件最后的责任认定的结果与电芯厂商本身无关,而是“负责项目投资建设以及光伏、储能、充电设施等设备采购及安装的业主单位——福威斯油气公司法定代表人、后勤主管、运营与维护岗员工,对事故发生负有直接责任,涉嫌重大责任事故罪,已经被丰台区人民检察院批准逮捕。”

所以,当我们看待储能安全问题的时候,不应该把问题和责任一味地推给电池,而应当全盘考虑储能系统集成与运营的专业性与安全性——毕竟,论对锂电电池的品控和管理,全世界恐怕没有能超越特斯拉的;但是特斯拉依旧创造了储能系统最久的燃烧纪录,而这起燃烧事故的真正原因同样是系统层面的“冷却液泄漏造成的” 。

如果客观地看待储能安全问题,就会发现储能系统的设计、生产、测试、安装、运营的全链路把控,才是储能安全问题的核心环节;而这一系列的核心环节,又与储能系统集成商的专业“Knowhow”和长期实战经验息息相关,即厂商的壁垒和门槛。

其实,参看海外储能市场的发展历程,便会发现缺乏独立的第三方系统集成商,是中国市场与海外市场的最大不同点。好的系统集成不是简单的把PCS、电池、集装箱等部件拿过来拼凑在一起,而是要在对各部件性能充分了解的基础上,最大化地释放电池的潜能,涉及到电池管理系统(BMS)、PCS、能源管理系统(EMS)、安全消防等一系列问题。这需要的是对一种系统性的架构思维和软件算法运营策略。

这也是为什么,尽管上市的光伏、锂电电芯和PCS企业在供应链或渠道上看,具备在光储赛道上竞争的绝对优势,但在入局的实战情况来看,要么审慎入局,要么项目节奏谨慎又谨慎——毕竟,没有正儿八经地做过3-5年的储能系统的生产、运行和管理,这些以电化学或者电力电子器件见长的厂商,很难说自己在老本行之外的通讯控制、软件算法、工业设计、消防安全等方面有专注的优势;倒不如趁着储能之风,稳赚一波供应链的钱,也省去了在长达10+年的运营过程中忧心末端“热失控”的烦恼。

那么,当我们知道了储能的安全问题实则在储能集成商这端有解之后,便不得不去思考: