2016 年国家发展改革委、国家能源局印发《能源技术革命创新行动计划(2016—2030 年)》,将氢能与燃料电池技术创新列为 15 项能源技术革命重点创新行动之一,明确产业发展的战略方向及创新目标。

这不是氢能产业发展的起点,却是其加快布局的风向标。

时至今日,氢能产业的战略地位已毋庸置疑,产业链各环节都在加足马力。与之相关的行业现状、发展方向、未来空间及潜力玩家等,才是市场急需答案的问题。

清新资本指出,当下燃料电池正如2012-2013年的锂电池,处于爆发前期;具体到国内燃料电池汽车而言,正处于起步阶段、增长潜力大:预计2023年燃料电池系统年产量6万台,市场规模达300亿元;2030年150万台,市场规模7,500亿元。

三驾马车驱动行业爆发

8月10日,工业和信息化部在对十三届全国人大四次会议第 5736 号建议的答复中表示,下一步,工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略,研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。

中国氢能产业协会数据显示,今年上半年国内氢气产量同比去年增加了 25%,成本和销售价格持续下降,四年成本大概下降了 50%。拥有国内最大制氢能力的两桶油之一中国石化也宣布,在未来五年里要建成 1000 座加氢站。

种种迹象表明,中国氢能产业确实迎来了遍地开花的前奏,清新资本将推动其发展的因素总结为三大驱动力:能源结构转型、政策支持与技术进步。氢能产业将顺应能源结构转型的趋势,以国家政策为支撑,通过技术攻关完成快速成长。

—能源结构转型

从保障国家能源安全的角度来说,发展原油和天然气替代燃料具有重要的战略意义。而氢能来源广、可存储等优点让它成为最优替代之一;也是替代化石能源、早日实现「碳中和」目标的最佳选择。

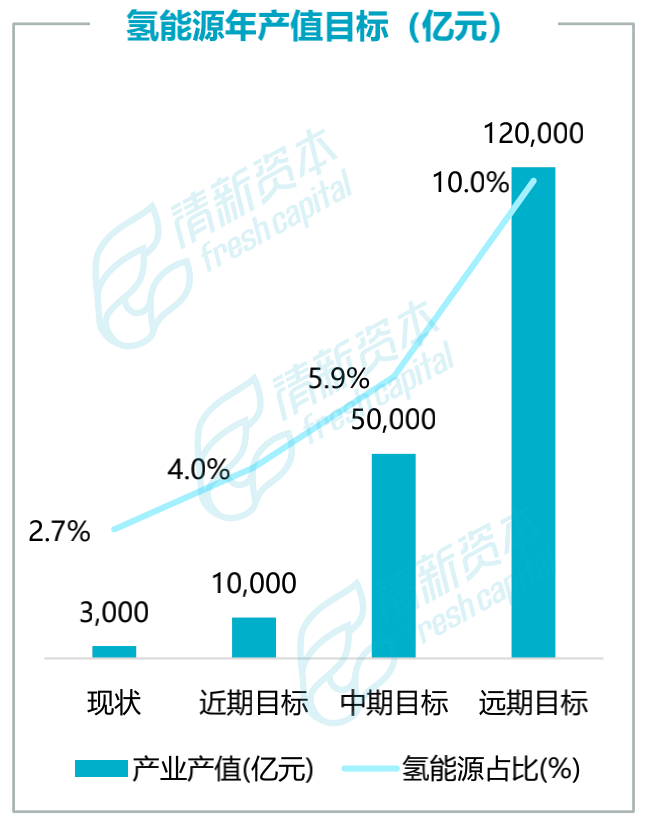

可以说,新时代中国氢能产业将担负起引领能源转型升级和生态文明建设的双重使命:根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》,氢能将成为中国能源体系重要组成部分。

到2050年,氢能在中国终端能源体系占比达到10%,与电力协同互补,成为中国终端能源体系的消费主体,届时,氢气需求量接近6,000万吨,可减排约7亿吨二氧化碳,其中交通用氢2,500万吨,相当于减少8,000万吨原油;工业用氢3,000万吨,相当于减少1.7亿吨标准煤。

—政策支持

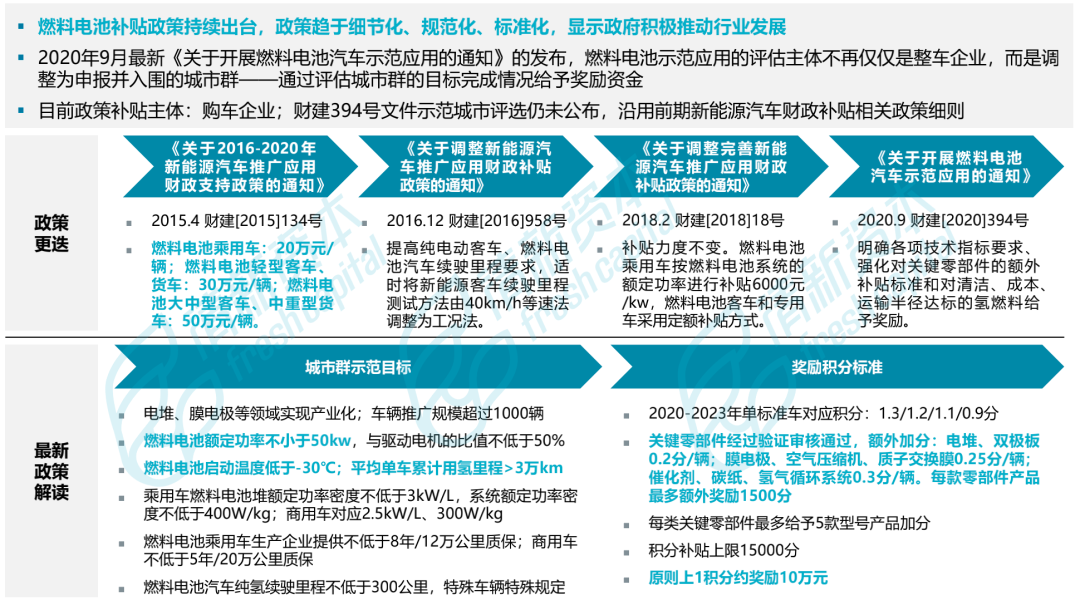

国家政策层面对氢能源及燃料电池产业给予高度重视,且近年来政策逐步升级:2014年以前:鼓励燃料电池研发;2014-2018年:中国对发展目标生成具体规划并给予运营购置等奖励;2019年:两会上氢能第一次被补充写入政府工作报告,并正式颁发文件要求发展氢能与燃料电池;2021年,氢能更是进入了十四五规划和2035年远景目标刚要草案。

可以看出,2018年以来,氢能产业鼓励政策密集出台,补贴政策更加细节化、标准化、规范化。除国家补贴外,各地方政府将大力投入氢能产业链建设,合计政府总投入超过千亿元。

—技术进步

当然,持续的技术积累和进步也是氢能产业发展的必要条件。

自「十五」新能源汽车重大科技专项启动以来,在一系列国家重大项目的支持下,燃料电池技术取得突破性进展:初步掌握了燃料电池电堆与关键材料、动力系统与核心部件、整车集成等核心技术;部分关键技术实验室已接近日本、韩国等国际先进水平;随着燃料电池产业链各环节技术水平的不断突破,未来将实现经济化、规模化。

举例来说,电堆及其组成部件是燃料电池系统的核心,占系统成本的60-70%,随着技术成熟,未来燃料电池系统成本将持续下降,成本下降空间主要来自电堆及其核心组成部件(膜电极、双极板)。这为氢燃料电池的普及应用打下了基础。

政策自上而下支持,技术达到产业化条件,产业开启有条件的商业化运营,产业链国产化迅速,企业加快布局速度,资本市场投融资热度持续上升。多维合力,三驾马车将极大拉动氢能产业的爆发大幕。

这与锂电产业发展路径十分类似——前期突破瓶颈后,依靠政策推动实现规模化与成本下降,后续产业通过内生驱动成本下降,扩大规模。不同的是,锂电池经历过消费电池产业化,成本已有较大幅度下降,而燃料电池发展时间较短,仍处于早期。

商业化落地,空间巨大

根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书(2019)》,到2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%,氢气需求量接近6,000 万吨,年经济产值12万亿元,全国加氢站达到10,000座以上,交通运输、工业等领域将实现氢能普及使用,燃料电池车产量达到500万辆/年,固定式发电装置2万台套/年,燃料电池系统产能550万台套/年。

随着燃料电池技术的成熟,相关产品已逐步进入商业化应用阶段:在交通领域用于汽车、船舶、轨道交通;在固定式发电领域可以作为建筑热电联供电源、微网电源和基站备用电源。上文提到,预计2023年燃料电池系统市场规模将达300亿元。

在氢能的商业化应用上,燃料电池汽车和加氢站是两个主要场景,仅这两大场景,2035年市场空间就预计超2万亿。

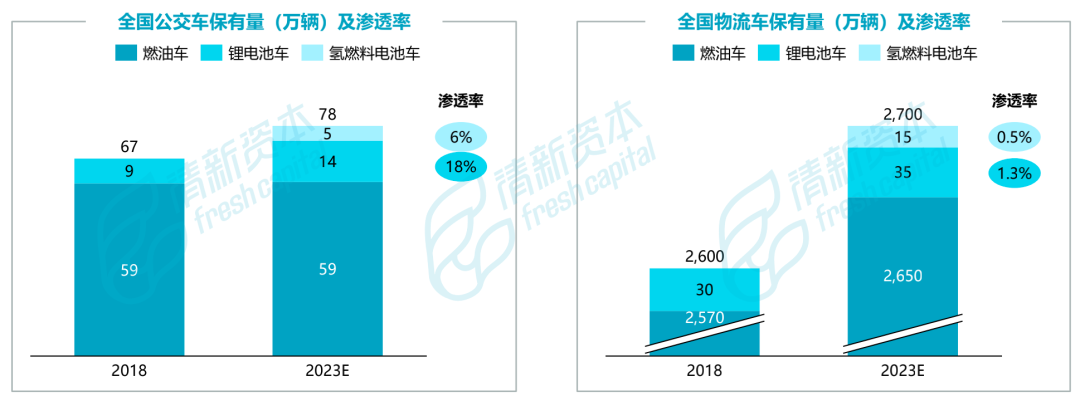

国内燃料电池汽车处于起步阶段:2019年产量3,018台,2020年受疫情影响产量1,199台。燃料电池汽车替代现有燃油公交车、物流车,市场空间巨大。全国公交车2018年保有量67万辆,其中约9万辆是锂电池汽车;预计2023年氢燃料电池汽车将替代新增的燃油车,渗透率达6%,市场空间约5万辆。全国物流车(货车)2018年保有量2,600万辆,其中30万辆是锂电池汽车;预计2023年氢燃料电池物流车将达15万辆,渗透率0.5%。

未来新能源车市场将长期保持锂电池用于乘用车、燃料电池用于商用车的互补格局:锂电池汽车本身储能密度较低,适用于小功率、短续航的车辆;氢燃料电池储能密度高,适合大功率、长续航的车辆使用,如公交车、客车、重卡、叉车等。

群雄逐鹿,黑马待发

目前在氢能领域布局较深的巨头主要来自主机厂、上市公司和大型能源央企,形成各自的产业集群(上汽、中石化、国电投、雄韬等),覆盖零部件-电堆-系统-主机厂-加氢配套设施等环节 。这类企业特点是拿订单能力和资本化能力很强。

并不属于上述阵营,但在这两方面的表现同样非常出色的爱德曼氢能则像一个「例外」。

多角度衡量,成立于2016年的爱德曼俱是黑马之姿。依托于德国爱德曼博士实验室及新源动力技术人才进行自主研发,它目前已覆盖产业链环节包括膜电极、双极板、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统, 2018-2020年营收保持高速增长。

从产业链角度来说,爱德曼自主生产覆盖的产业链环节最长;从关键技术来说,爱德曼氢能完全贴合金属双极板这一未来趋势,它是国内极少数能量产金属双极板电堆的公司之一,双极板采用金属板工艺,生产效率远高于采用雕刻和模压为生产工艺的石墨板;从燃料电池系统厂商装机量上看,2020年爱德曼配套数量286辆位列第一,燃料电池装机量15.92MW。

正是看中其在产品技术研发、产业链上下游布局等各方面的优异表现,今年6月,清新资本独家领投了爱德曼近亿元A轮融资,也是爱德曼成立以来完成的首轮投资机构的融资。目前,清新资本在氢能产业的布局还在继续深入,将覆盖更多产业链环境和细分领域。

氢能是自循环的清洁能源终极解决方案,燃料电池产物是水,水能制氢,真正实现零碳排放。随着技术升级,氢能应用成本将不断下降,氢燃料电池市场持续扩容,最终实现氢能产业的蓬勃发展。

本文涉及数据来源:

《循环经济市场研究》,清新资本

《氢燃料电池行业研究》,清新资本

《氢能制造专题研究:我国氢能加速发展,燃料电池气体系统直接受益》,开源证券

《能源技术革命创新行动计划(2016—2030 年)》,国家发展改革委、国家能源局

《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》,中国氢能联盟